北洲けんちく日記

家族と愛猫が暮らす、陽だまりのあるお住まい

-

営業担当:山内

北洲らしい三角屋根の外観で、明るいLDKにご家族と猫ちゃんが集まる、あたたかでやさしいお住まいとなるよう、お打ち合わせをさせていただきました。

-

建築担当:田村

北洲の建物をより多くの方に、好きになってもらえるよう、職人さん共々、一生懸命家づくりを行っています。完成までよろしくお願いします!

-

日記担当:村上

北洲、そしてお施主様のこだわりが詰まったお住まいづくりの過程を、丁寧にお伝えしていきたいと思います。

2025年01月20日

みなさま、こんにちは!

本日より、「けんちく日記」をスタートいたします。

日記作成を快諾してくださったお施主様には、心より感謝申し上げます。

お施主様のこだわりのつまった家が出来上がっていく過程を、ぜひお楽しみください!

今回お届けするのは、こちらの大屋根とアクセントのタイルが印象的なお住まいです。

三角の屋根が正面に見えており、北洲らしさが漂う外観ですね!

今回の建築地はこちらです。

南北に長い敷地となっております。

今は何にもない更地ですが、これからお住まいができて、お施主様ご家族の暮らしが始まるのだと思うと、楽しくなりますね!

さて、工事が始まりました!

こちらの画像は、住まいを支える重要な「基礎」を作るために、型枠にコンクリートを流し込まれた段階です。

コンクリートの中には、骨組みである鉄筋が組まれて埋まっています。

北洲で採用している基礎は、「ベタ基礎」というものです。

地盤全体を鉄筋コンクリートで覆うので、大きな「面」で建物を支えることになります。

建物の重さが「面」全体に分散されるので、地震や不同沈下に強いのが特徴です。

北洲では、建物の耐震性能を高めるために、いくつもの取り組みをしています。

次の写真で紹介する「水平ハンチ」もそのひとつです。

基礎の角の部分が三角形になっているのがお分かりいただけますでしょうか?

これは「水平ハンチ」という、サステナブル(持続可能)な建物を造るために北洲が採用している特別な基礎形状です。

基礎の角部分は、力が集中しやすく建物の弱点になる箇所です。

特に地震が発生したときはその弱点が顕著に表れます(弱点=ひび割れ等の損傷)。

例えば、人は全速力で走っているとき、急に直角に曲がるのは難しいですが、カーブしていると速度を保ったまま走り続けることができますよね。

実は、基礎の中にも目に見えない力が全速力でグルグル回っています。

人と同じように、力も直角には曲がれないので、角の部分を「三角形(カーブ)」にしてあげることで、力を集中させることなく、弱点を解消できます。

2025年02月03日

今回は、建物の下部に施している、建物を長持ちさせるための工夫をご紹介します!

北洲は、「時を経て、なお、美しい家」というコンセプトを掲げ、家づくりを行っています。

これを実現するには、何十年経っても安心安全に、快適に住まうことのできる建物であることが大前提です。

そのために、建てた後には見えなくなってしまう部分にこそ様々な工夫を施していますので、この日記ではそのうちのいくつかをご紹介したいと思います!

さて、こちらの現場では基礎が完成し、建物の形を作る「フレーミング工事」が始まりました!

職人さんが、基礎と土台(木材)をつなぐ作業をしています。

基礎と土台の間にある黒いものは、「基礎パッキン」です。

床下は常に湿気の高い場所です。

そのため、換気ができていないと、湿気に弱い木材は腐食してしまいます。

また、湿度が高い環境はシロアリを寄せ付けてしまうのです。

それを防ぐために、基礎と土台の間に、キソパッキンを設置しています。

土台がコンクリートの水分を吸収するのを防ぎ、常に通気ができるため、木材の乾燥が促進されます。

土台の腐食を防ぎ、シロアリを寄せ付けづらい環境を作ることができているというわけです。

シロアリ対策として、木材自体にも工夫を施しています。

木材に細かい穴がたくさん空いているのがお分かりいただけますでしょうか?

これは、木材に細かい傷をつけ、防腐・防蟻の薬剤を加圧注入するという「インサイジング加工」が施された木材です。

薬剤を使用するということで、環境や人体へ影響について心配される方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、「インサイジング加工」は工場で行われ、木材は乾燥した状態で現場に届くので、現場で薬剤を塗布する加工方法に比べて、環境や人体に影響を及ぼしにくい方法となっています。

加えて、ムラなく均一に薬剤を浸透させることができるので、防腐・防蟻の高い効果が期待できます。

北洲では、建物性能はもちろん、住まう人の健康を考えた家づくりを行っています!

この日の現場には、次段階で施工する床の断熱材がありました。

北洲では、建物の部位によって、使用する断熱材を変えています!

なぜなら、何十年経っても建てた時の断熱性能を保つためには、建物の部位ごとの特徴に合わせて、断熱材の素材や形状を選ぶ必要があるからです。(「適材適所」の断熱)

例えば、床に採用しているのは、こちらの「フェノバボード」という高性能フェノールフォーム断熱材です。

足元は家の中でも特に冷える場所であるため、快適な暮らしのためには床の断熱は非常に重要です。

そのため、他の素材に比べて断熱性能が特に高い、発泡系断熱材を採用しています。

ですが、「フェノバボード」は、経年劣化が少なく、かつ燃えにくく、長く高い性能を保ことができる断熱材となっています。

暮らしの快適さをつくる高い性能を、長く維持できる断熱材を選んでいるというわけです!

今後の記事でも、「何十年経っても安心安全で快適な住まい」をつくるための北洲のこだわりを紹介していきたいと思います。

現場では足場も組まれ、いよいよ建物が形作られていきます。

どんな姿になるのか楽しみですね!

2025年02月10日

今回は、北洲の構造についてお伝えします!

地震大国の日本において、揺れに強い建物であることは必須条件です。

岩手県で創業し、現在本社は宮城県にある北洲は、これまで大きな地震を何度も経験してきました。

そのため、「長く、安心安全に暮らしていただける住まいを届けたい」という思いは非常に強く、使命感を持って家づくりに取り組んでいます。

構造への北洲のこだわりを、ぜひ知っていただければと思います。

さて、現場ではフレーミング工事が完成したところです!

北洲は、「木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)」で建築しますが、外壁部分にはツーバイフォー(2×4)よりも大きいツーバイシックス(2×6)の木材を採用しています。

写真の柱部分が、ツーバイシックス(2×6)の木材です。

次回の記事で紹介しますが、この木材の厚みに断熱材が入ることになります。

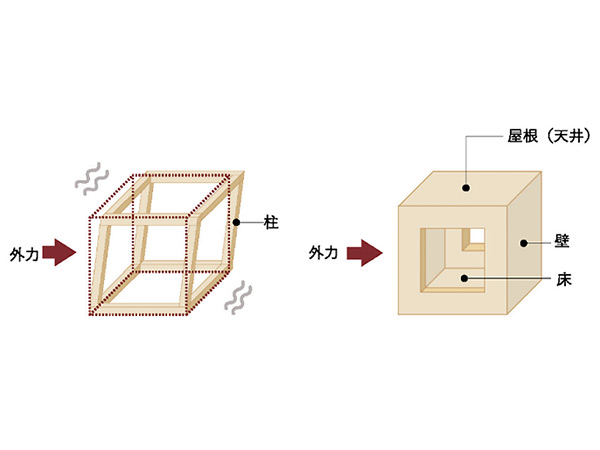

左が「在来軸組工法」、右が「木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)」を表した図です。

図のように、在来軸組工法は柱や梁などを「点」で結合しますが、木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)は「面」で構成されます。

ぐるっと面で覆われて、床・壁・屋根が一体となっているこの構造のことを「モノコック構造」と言います。

モノコック構造は飛行機や自動車にも採用されており、地震や台風等の外からの力を面全体で分散して受け止めてくれるので、耐震性能に優れています。

北洲では全棟標準で耐震等級3を実現しています!

ただ、いくら頑丈な構造であるとはいえ、何度も大きな地震がきてしまうと、ダメージが蓄積されて、建物が耐えられなくなってしまいます。

そこで、繰り返しの地震にも強い建物にするために、「MIRAIE」という制振装置を標準採用しています!

画像の「A」に見える装置が「MIRAIE」です。

こちらが1階の壁内に4基入っています。

「制震」とは、地震の揺れを制御することで、建物へのダメージを抑える対策です。

これによって建物の揺れ幅を最大95%軽減できるので、耐震性能を長く保つことができます。

こちらは、2階から天井を見上げた写真です。

大きな屋根勾配は迫力満点です!

このような大きな空間を作っても、耐震・制震という地震対策によって、安心安全に暮らしていただけるが北洲の強みです。

今回ご紹介した耐震等級3、制振装置「MIRAIE」に加えて、1月20日の記事でご紹介した「水平ハンチ」や木の割れを防ぐ「木割れ防止釘」等の取り組みも行っています。

こういった細やかな地震対策によって、すべてのお客様に、長く安心して暮らしていただける住まいを提供しています。